Menjaga Marwah Profesi Wartawan di Tengah Polemik “Wartawan Dadakan”

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi

KABARGEMPAR.COM – Beredarnya video di platform TikTok yang menarasikan dugaan keberadaan “wartawan dadakan teror desa, modus lama berkedok media”, kembali memantik perdebatan publik. Yang mencemaskan, tudingan itu tidak bersumber dari institusi resmi atau aparat penegak hukum, melainkan justru dilontarkan oleh pihak-pihak yang juga mengatasnamakan diri sebagai bagian dari komunitas pers.

Viralnya sebuah surat dari media lokal kepada kepala desa menjadi pemantik polemik tersebut. Alih-alih disikapi secara proporsional, surat tersebut justru diserang balik dengan labelisasi yang merendahkan: “wartawan dadakan.” Padahal, perlu ditegaskan bahwa istilah tersebut bukanlah kategori dalam norma hukum, melainkan julukan sosial yang sering digunakan tanpa dasar, bahkan cenderung menghakimi.

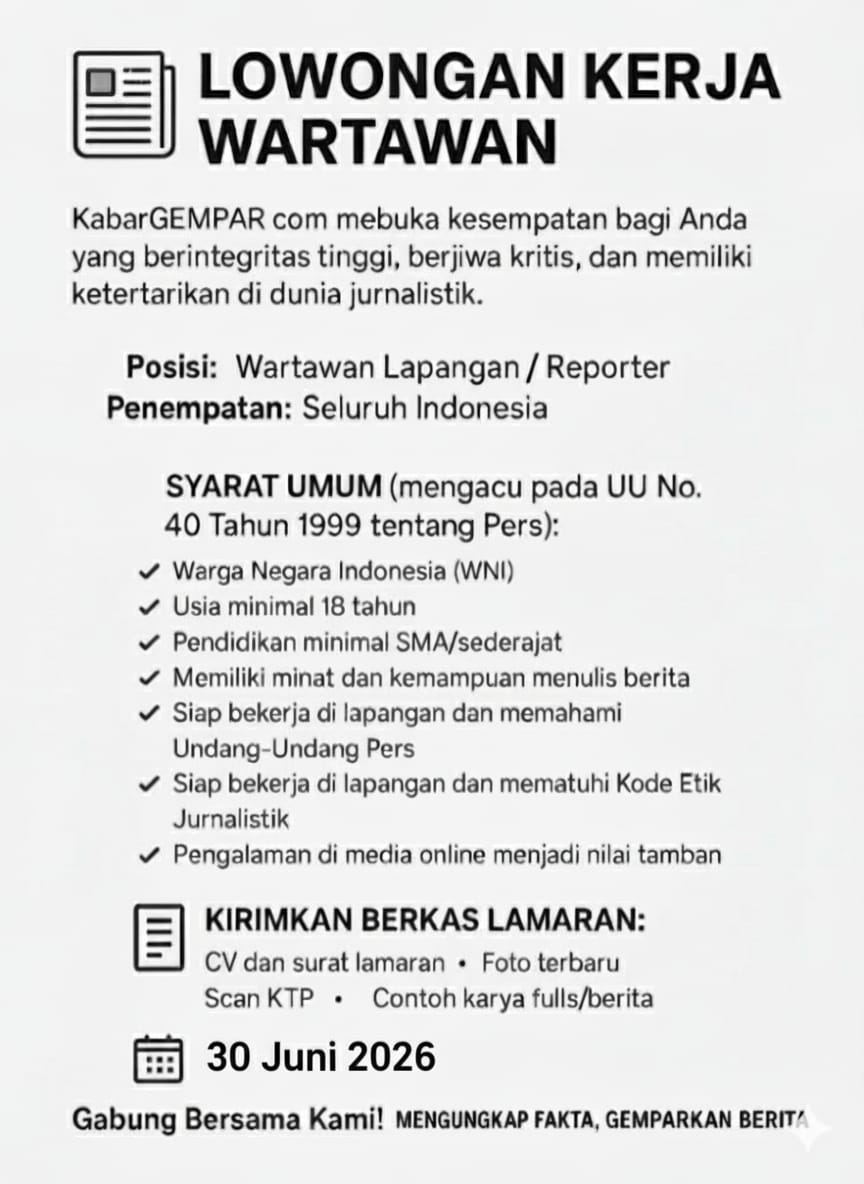

Dalam perspektif hukum, status dan keberadaan wartawan serta media diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 1 ayat (4) UU Pers menyebutkan bahwa, “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.” Definisi ini menegaskan bahwa legitimasi seorang wartawan tidak semata-mata ditentukan oleh keanggotaan dalam organisasi atau kepemilikan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), melainkan oleh konsistensinya menjalankan fungsi jurnalistik, mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik.

UKW merupakan instrumen pembinaan profesionalisme yang diselenggarakan Dewan Pers. Namun, perlu diluruskan, belum mengikuti UKW bukan berarti seseorang tidak sah menjadi wartawan. Menyebut “wartawan dadakan” hanya karena belum bersertifikat adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum.

Begitu pula dalam konteks media. UU Pers tidak mewajibkan media harus terverifikasi Dewan Pers agar sah secara hukum. Yang utama adalah media tersebut berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau yayasan dan menjalankan kerja jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. Proses verifikasi oleh Dewan Pers memang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, namun ketidakterverifikasian bukan berarti ilegalitas.

Dalam negara demokratis seperti Indonesia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dijamin konstitusi. Wartawan tidak diwajibkan untuk bergabung dengan organisasi profesi manapun. Justru, narasi yang mempersoalkan legalitas profesi hanya karena tidak tergabung dalam organisasi tertentu mencerminkan arogansi struktural yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan pers.

Sungguh ironis ketika sesama pelaku media yang seharusnya menjadi penjaga independensi informasi malah saling menjatuhkan tanpa dasar hukum. Polarisasi dan stigmatisasi seperti ini hanya akan menurunkan marwah profesi dan memperkeruh persepsi publik terhadap dunia jurnalistik itu sendiri.

Jika ada praktik media yang dinilai tidak sesuai kaidah, mekanisme korektif tersedia. Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers dan menindak dugaan pelanggaran etika jurnalistik. Saluran hukum harus ditempuh, bukan mengumbar tudingan di ruang publik dengan label-label yang merendahkan.

Masyarakat tentu berhak waspada terhadap oknum yang menyalahgunakan atribut wartawan. Namun, kewaspadaan itu jangan sampai menjelma menjadi stigma yang menyapu bersih dan menyesatkan opini publik, apalagi jika datang dari pihak-pihak yang justru memiliki tanggung jawab menjaga integritas profesi.

Pers adalah pilar keempat demokrasi. Peranannya yang vital dalam membangun kesadaran kritis, kontrol sosial, dan pendidikan publik harus dijaga dengan tanggung jawab dan kedewasaan.

Sudah saatnya sesama insan pers berhenti saling curiga dan mulai membangun ekosistem yang sehat, inklusif, dan profesional.

Marwah jurnalistik bukan milik segelintir elit media. Ia milik publik. Dan tugas kita bersama untuk menjaganya, bukan dengan narasi penuh prasangka, tetapi dengan hukum, etika, dan penghormatan pada kebenaran.*